生物・化学部

○活動場所;化学室 ○活動時間;主に月〜金曜 業後

○普段の活動

平成22年度から、(ハエトリグモの)クモ卵を用いて、1952年にスウェーデンのホルムが発表した論文を参考に、

ホルムの実験の追試を行い、重複胚(双子胚)を作出するとともに、胚発生に関わるシグナル分子の働きについて

研究を行っています。

|

ハエトリグモの胚の発生の様子 |

|||

|

|

|

|

|

|

観察5時間30分後 |

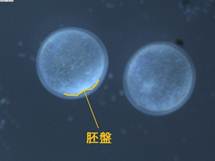

観察11時間15分後 |

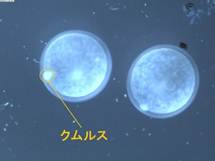

観察25時間45分後 |

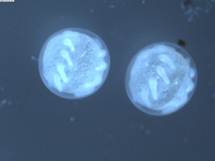

観察45時間00分後 |

|

|

|

|

|

|

観察62時間00分後 |

観察96時間00分後 |

観察125時間15分後 |

観察139時間00分後 |

・平成24年に本校生物・化学部で目指していた

クモの重複胚(双子胚)の作出に成功しました。

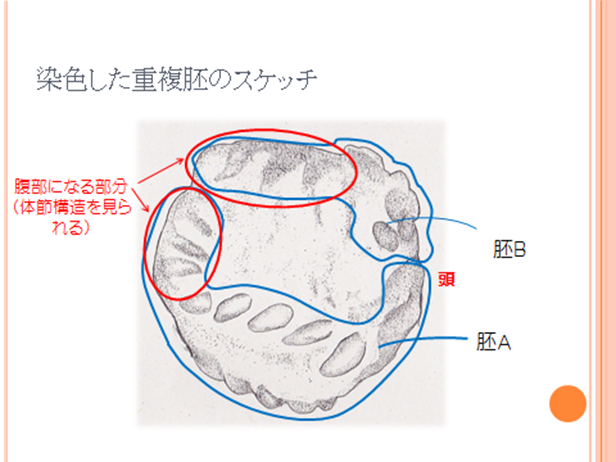

通常の胚は異常なくクモの形に成長しますが、重複胚とは一つの胚の中で

一部位あるいは全ての部位が複数存在している胚のこと。ことです。

実験では通常胚に注射器を使って他の胚からクムルスという細胞塊を

移植することによって、人為的に重複胚を作出しました。

|

|

アダンソンハエトリグモの 重複胚(写真:左)と通常胚(写真:右) ※左の重複胚八対の脚が二組あることが確認できます。 |

動画前半:通常胚 クムルスの移動、胚の発生がわかります。 動画後半1分37秒〜:重複胚 左上の卵はホスト卵のクムルスと移植したクムルスが一緒になってしまい通常胚になってしまった卵です。真ん中と右上の卵は重複胚で二つのクムルスにより、二組の脚が形成されたのがわかります。

※動画画面をクリックすると全画面表示になります。

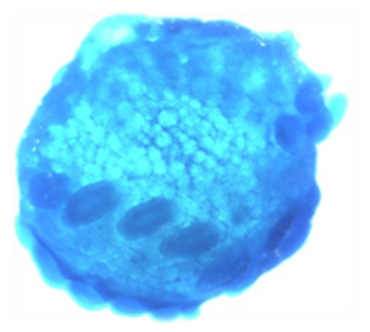

・平成26年度には重複胚になったクモ卵を染色することに成功しました。

メチレンブルーで染色したクモ卵

○観察・採集活動

・毎年5月に愛知池でクモの採集を行っています。

現在、採集したクモで実験・研究を行っています。

|

|

|

|

|

採集するクサグモの幼体 |

採集の様子 |

|

○特別活動

特別講義

・平成22年度からオオヒメグモの研究が日本科学技術振興機構の

「中高生の科学部活動振興事業(プログラム)」に採択されました。

平成22・23・24年とJT生命誌研究館・主任研究員小田広樹先生に

講義をしていただきました。

また、平成25年度は武田科学振興財団の高等学校理科教育振興に採択され、

その支援を受けて同様に小田先生の講義を実施しました。

各年度の講義のテーマは以下のようです。

22年度:平成22年8月11日 「クモの研究を通して如何に科学に貢献できるか」

23年度:平成23年8月11日 「多様性が生み出される基本原理が知りたい!」

24年度:平成24年8月01日 「クモの研究と数学・物理の接点」

25年度:平成25年8月16日 「動物の背中とお腹を作る遺伝子〜脊椎動物とクモの共通性、ハエとクモの違い〜」

○各種発表会

・平成23年8月3.4日に名城大学で行われた「日本生物教育会(JABE)第66回全国大会(愛知大会)」の

ポスターセッションに参加して、

部活で飼育・観察しているクモに関する発表を行いました。

・平成24年度から二年間「科学三昧inあいち」のポスターセッションに参加し、

発表を行いました。

・平成22年度から5回にわたり「高文連自然科学専門部発表会」へ参加しました。

・平成26年5月10日「なごや生物多様性センターまつり」に参加し、

発表を行いました。

・平成26年8月23日 日本進化学会2014年大会・高校生ポスター発表で

「アダンソンハエトリグモ卵におけるクムルス移植実験-

ホルムの実験再現-」を発表しました。

♢その他…上記以外にも、随時次のような実験をしています。

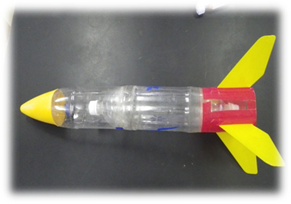

・ペーパークロマトグラフィー ・水ロケット

・火薬ロケット ・結晶(写真:ビスマス結晶)

・園芸(畑や花壇で農産物を育てます)

など

○文化祭での活動 (平成26年度)

・液体窒素を用いた低温実験 ・カルメ焼きつくり

・解剖教室(フナ) ・霧箱(放射線飛跡の観察)

・トンボ玉 ・火薬ロケット教室