�����E���w��

�������ꏊ�G���w���@�@���������ԁG���`���j�@�ƌ�

�@���i�̊���

��Ɏ��̂悤�Ȏ����E���������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@♢�N���̌����c�I�I�q���O���Ȃǂ̃N���̎���A����

�N����������̔����𒆐S�Ɍ������Ă��܂��B

|

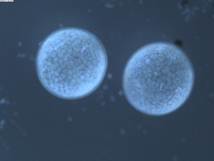

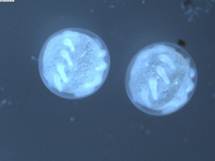

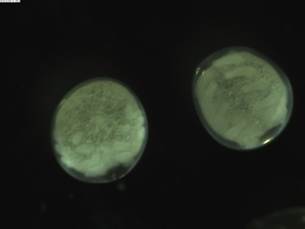

�n�G�g���O������̔����̗l�q |

|||

|

|

|

|

|

|

�ώ@5����30���� |

�ώ@11����15���� |

�ώ@25����45���� |

�ώ@45����00���� |

|

|

|

|

|

|

�ώ@62����00���� |

�ώ@96����00���� |

�ώ@125����15���� |

�ώ@139����00���� |

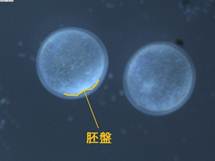

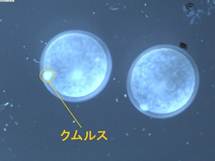

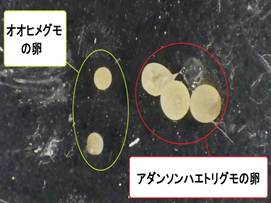

�E����24�N�ɂ��̕����Ŗڎw���Ă����N���̏d����i�o�q��j�̍�o�ɐ������܂����B

�@�ʏ����ُ͈�Ȃ��N���̌`�ɐ������܂����A�d����Ƃ͑̂̈ꕔ���]���ɂł��Ă��܂����ُ����̂��Ƃł��B

�@�����ł͒ʏ���ɒ��ˊ���g���ăN�����X�Ƃ����g�D���ڐA���邱�Ƃɂ���āA�l�דI�ɏd�������o���܂����B

|

|

�A�_���\���n�G�g���O���� �d����(�ʐ^:��)�ƒʏ���(�ʐ^:�E) �����̏d����ɂ͑�������邱�Ƃ��m�F�ł��܂��B |

♢���̑��c��L�ȊO�ɂ��A�������̂悤�Ȏ��������Ă��܂��B

�@�@�y�[�p�[�N���}�g�O���t�B�[�A���~�m�[�������̎����A���̋��܂̎����A�ԕ����̊ϑ��@etc�c

�����������ꂼ�ꋻ��������������̌������s���Ă��܂��B

|

|

|

��U�����̗l�q |

�A�����Ղł̊���

�E�t�̒��f��p�����ቷ����

�@�E�J����������

�@�E��U����

�@�E����(���ː���Ղ̊ώ@)

�@�E���i�W�{�̓W���@etc�c

|

|

|

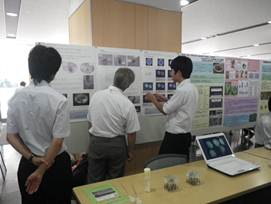

����23�N�x8��11���̏��c�搶�̍u�`�̗l�q ��:���É��썂�Z������ |

�B���ʊ���

�P���ʍu�`�@

�E����22�N�x����I�I�q���O���̌��������{�Ȋw�Z�p�U���@�\��

�u�������̉Ȋw�������U������(�v���O����)�v�ɍ̑�����܂����B

����22�E23�E24�N�Ƃi�s�����������فE��C���������c�L���搶��

�u�`�����Ă��������܂����B�܂��A����25�N�x�͕��c�Ȋw�U�����c

�̍��Z���ȋ���U���ɍ̑�����A���̎x�����ē��l�ɏ��c�搶��

�u�`�����{���܂����B��N�x�Ŏx���͏I���܂��������N�x����������

�u�`�͍s���\��ł��B

�e�N�x�̍u�`�̃e�[�}�͈ȉ��̂悤�ł��B

22�N�x:����22�N8��11���@�u�N���̌�����ʂ��Ĕ@���ɉȊw�ɍv���ł��邩�v

23�N�x:����23�N8��11���@�u���l�������ݏo������{�������m�肽��!�v

24�N�x:����24�N8���@1���@�u�N���̌����Ɛ��w�E�����̐ړ_�v

25�N�x:����25�N8��16���@�u�����̔w���Ƃ���������`�q�`�Ғœ����ƃN���̋��ʐ��A�n�G�ƃN���̈Ⴂ�`�v

�Q�e�픭�\��

�E����23�N8��3.4���ɖ����w�ōs��ꂽ�u���{���������(JABE)��66��S�����(���m���)�v�̃|�X�^�[�Z�b�V�����ɎQ�����āA�����Ŏ���E�ώ@���Ă���N���Ɋւ��锭�\���s���܂����B

|

|

|

|

|

�|�X�^�[�Z�b�V�����̗l�q |

�I�I�q���O���̃I�X(��)�ƃ��X(��)�̗����� |

���ނ̃N���̗��̔�r |

�E����24�N�x�����N�ԁu�Ȋw�O��in�������v�̃|�X�^�[�Z�b�V�����ɎQ�����A���\���s���܂����B

|

|

|

�|�X�^�[�Z�b�V�����̗l�q |

�E����23�N�x����4��ɂ킽��u�����A���R�Ȋw��啔���\��v�֎Q�����܂����B

3�ώ@�E�̏W����

�E���N5���Ɉ��m�r�ŃN���̍̏W���s���Ă��܂��B

�@���݁A�̏W�����N���Ō������s���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

�̏W����N�T�O���̗c�� |

�̏W�̗l�q |

|

�E�����w偍��k��̒w偊ώ@��ɎQ�����g���^�̐X�֍s���܂����B

|

|

|

|

|

�g���^�̐X�ł̗l�q |

���̎ʐ^�̒��ɃQ�z�E�O�������܂��B �ǂ��ɂ��邩�킩��܂���? |

���T�T�r�����Ă��܂����B |